景観から読み解く、人類と社会の深層:考古学・人類学が結ぶ、大地と人々の営みの物語。空間が語る過去と現在、そして未来の「人間」の姿。

私たちが何気なく見ている風景、つまり「景観」は、単なる目の前の景色ではありません。そこには、長い年月にわたる自然の営みと、私たち人類が築き上げてきた歴史、文化、そして社会の構造が複雑に絡み合い、刻み込まれています。私たちは景観を見ることで、無意識のうちに多くの情報を読み取り、その場所に抱く感情や意味を形成しています。しかし、その奥に潜む「なぜその景観が生まれたのか」「景観が人々の生活や思考にどう影響を与えてきたのか」といった根源的な問いに向き合うことは少ないかもしれません。

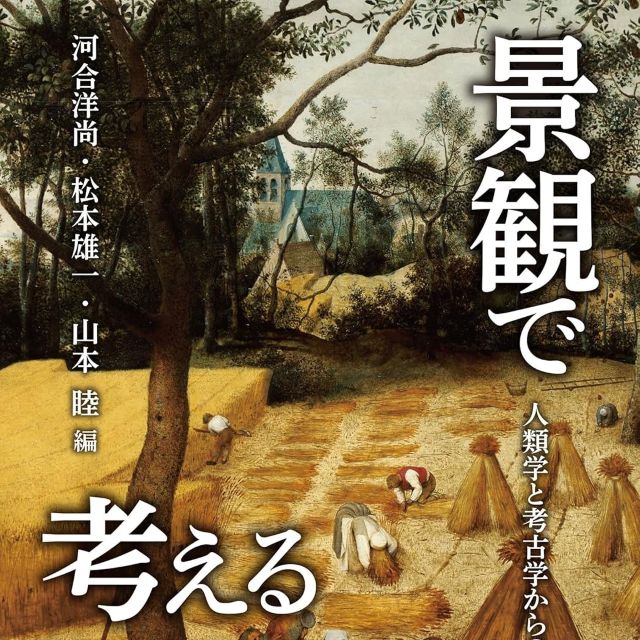

『景観で考える: 人類学と考古学からのアプローチ』は、まさにそうした問いに、人類学と考古学という二つの学問分野から深く切り込む画期的な一冊です。この本は、景観を単なる地理的特徴としてではなく、人類の活動や思考が反映された「文化的な構成物」として捉え直し、その多角的な意味を解き明かそうと試みます。

人類学は、多様な文化を持つ人々の生活や社会構造、思考様式を研究する学問です。この視点から景観を考えるとき、私たちは、異なる文化がどのように大地と関わり、どのように空間を意味づけてきたのかを理解することができます。例えば、ある民族にとっての聖なる山、通過儀礼が行われる森、祖先の魂が宿るとされる川など、景観は単なる物理的な場所を超え、信仰や共同体のアイデンティズムと深く結びついています。人類学のアプローチは、景観が人々の感情、記憶、そして社会関係にいかに影響を与え、またそれらによっていかに形作られてきたかを、具体的な事例を通して示してくれるでしょう。

一方、考古学は、過去の物質的な痕跡から、失われた文化や社会を復元する学問です。この視点から景観を捉えることは、現代の景観の下に埋もれた、あるいは姿を変えた過去の景観を読み解くことを意味します。古代の集落跡、畑の跡、道、あるいは儀式に使われたと思われる巨石群など、考古学的証拠は、かつてその場所で人々がどのように暮らし、どのような意味を込めて大地を改変してきたのかを教えてくれます。例えば、城郭や神殿の配置が、当時の権力構造や宇宙観をどのように反映していたか、あるいは集落の形態が、社会の組織や共同体の絆をどのように示していたかといった分析は、まさに考古学ならではの視点です。

この二つの学問を融合させることで、『景観で考える』は、時間的・空間的な広がりを持つ多層的な景観の理解を可能にします。現代の人類学的な視点から、特定の景観が持つ文化的な意味を探りつつ、考古学的な視点から、その景観が過去にどのように変遷してきたのか、そしてその変遷が人々の生活や社会にどのような影響を与えてきたのかを読み解きます。例えば、ある地域の聖地が、太古の時代から現代まで、どのような意味を持ち続けてきたのか、あるいはその意味が時代とともにどう変化してきたのかを、両方の視点から考察する、といったアプローチが可能です。

この本は、単なる専門書にとどまらず、私たち自身の日常生活における「景観」への意識を変えるきっかけを与えてくれます。通勤路で見慣れた風景、散歩コースにある公園、旅行先で目にする異国の景色――それら一つ一つが、実は多くの情報と物語を秘めていることに気づかされるでしょう。景観を「読む」という新しい視点を得ることで、私たちは世界をより深く、そして豊かに感じることができるようになるはずです。

専門的な内容でありながら、具体的な事例や、多様な地域の景観を取り上げながら解説が進められるため、人類学や考古学の専門家でなくても、知的好奇心があれば誰もが興味深く読み進められる構成になっています。都市計画、観光学、地域活性化など、幅広い分野に関心がある人にとっても、新たな視点とインサイトを与えてくれるでしょう。

『景観で考える: 人類学と考古学からのアプローチ』は、私たちが暮らす大地と、そこに刻まれた人類の営みの深遠な物語を解き明かす、知的な冒険への招待状です。この一冊を手に、あなたの身の回りにある景観が、どれほど奥深く、そして人間的な物語を秘めているかを発見してみてはいかがでしょうか。