葛飾北斎の真髄がここに!『北斎漫画』で体感する、驚異の描画スキルとユーモアあふれる躍動感。日本人必見、常識を覆す世界が今、紐解かれる!

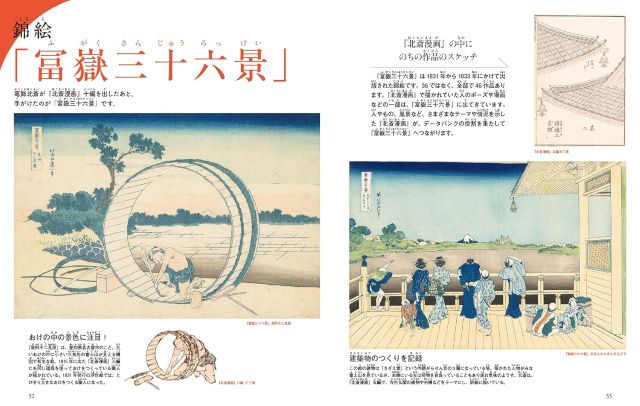

「富嶽三十六景」で世界中にその名を轟かせた浮世絵師、葛飾北斎。彼の代名詞とも言える壮大な風景画はあまりにも有名ですが、実は彼の真骨頂は、私たち日本人の日常や、森羅万象、果ては妖怪までをも自在に描き出した、もう一つの傑作にこそ隠されています。それが、知られざる(しかし、知っておくべき)宝物、『北斎漫画』です。この本は、その『北斎漫画』の「ハンパない描画スキル」と「おどるような躍動感」に焦点を当て、その奥深い世界へと私たちを誘う一冊です。

『北斎漫画』とは、北斎が門人のために描いた絵手本、つまり絵の描き方を教えるための参考書として始まりました。しかし、そこには単なるお手本では片付けられない、北斎の無限の創造性と、超絶的なデッサン力、そして遊び心が凝縮されています。人間、動物、植物、風景、建物、そして架空の生き物まで、あらゆるものが生き生きと、そして時にユーモラスに描かれ、見る者を飽きさせません。この本は、そんな『北斎漫画』の数ある魅力の中から、特にその「描画スキル」と「躍動感」にスポットライトを当て、なぜそれが「日本人なら知っておきたい」宝物なのかを深く掘り下げています。

まず驚かされるのは、北斎の「ハンパない描画スキル」です。人間の喜怒哀楽の表情、年齢や職業による身体的特徴、動物の動きや毛並み、波のうねり、風になびく木々――。ありとあらゆるものが、たった数本の線で、まるで生きているかのように表現されています。例えば、相撲取りの力強い体つきや、踊り子のしなやかな動き、酔っ払いのふらつき具合など、その人物の個性や感情までが、驚くほど正確に、そして生き生きと描かれています。それは、北斎がどれほど注意深く人間や自然を観察し、その本質を捉えようとしていたかを示す証拠です。この本は、そうした北斎の観察眼とそれを紙の上に再現する技術の高さに迫り、その描線の秘密を解き明かしてくれるでしょう。

そして、『北斎漫画』のもう一つの大きな魅力は、まさに絵が「おどる」ような「躍動感」です。静止した絵でありながら、そこに描かれた人々や動物たちは、まるで今にも動き出しそうな生命力に満ち溢れています。風になびく着物の裾、跳ね上がる水しぶき、今まさに飛ぼうとする鳥の姿。これらの絵からは、音や匂い、空気の震えまでが感じられるようです。それは、北斎が対象の瞬間的な動きや、その前後の時間の流れまでをも一枚の絵に閉じ込めることができる、卓越した表現力を持っていたからに他なりません。特に人物の動きの描写は圧巻で、一コマ漫画を見るように、その物語が頭の中に浮かび上がってきます。

この本は、単に『北斎漫画』の絵を羅列するだけでなく、それぞれの絵に込められた意味や、北斎がどのような意図で描いたのか、当時の時代背景なども交えながら解説しています。これにより、私たちは絵の表面的な面白さだけでなく、その奥深さや、北斎の人間性、そして当時の日本の文化や風俗までをも垣間見ることができます。例えば、市井の人々の暮らしや、職人の道具、庶民の娯楽など、現代の私たちが失ってしまった「古き良き日本」の姿を再発見することもできるでしょう。

また、北斎のユーモアセンスもこの本を通して存分に味わえます。コミカルな表情の人物、ちょっと間抜けな動物たち、奇妙な妖怪の姿など、思わずクスッと笑ってしまうような絵が満載です。これは、絵手本でありながら、北斎が絵を描くことを心から楽しんでいた証拠であり、その遊び心が現代の私たちにも伝わってきます。

『北斎漫画』は、日本の漫画やアニメーションの源流とも言われることがあります。確かに、現代の日本のエンターテイメントに通じる、動きの表現やデフォルメの妙、キャラクターの面白さといった要素が随所に見て取れます。この本を読めば、北斎がいかに現代にも通じる普遍的な表現力を持ち、時代を超えて人々を魅了する天才であったかを再認識できるでしょう。

日本人として、これほどまでに豊かな表現力と遊び心に満ちた傑作が存在することを、ぜひ知っておきたいものです。『北斎漫画』は、美術の専門家でなくても、絵心がない人でも、誰もが楽しめる普遍的な魅力を持っています。

この本を手に取り、葛飾北斎が描いた「おどる」ような世界、そして「ハンパない描画スキル」の秘密に触れてみませんか? きっと、あなたの「北斎」観が変わり、日本の芸術と文化に対する認識も深まるはずです。