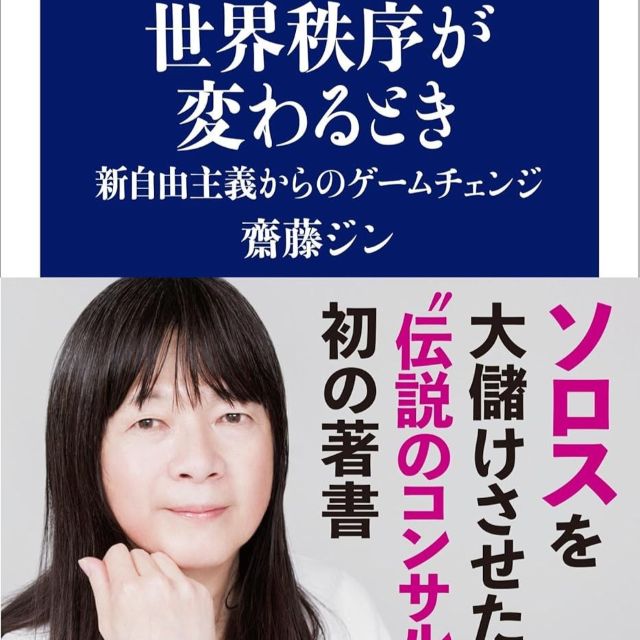

激動の時代を読み解く羅針盤:新自由主義の終焉と新たな世界秩序の到来を考察する必読書。あのジョージ・ソロスを大儲けさせた〝伝説のコンサル〟初の著書。ヘッジファンドが見すえる中国の衰退、そして日本復活

『世界秩序が変わるとき 新自由主義からのゲームチェンジ』:激動の時代を生き抜くための洞察

私たちが生きる現代は、まさに激動の時代と言えるでしょう。グローバル経済の不確実性、地政学的な緊張の高まり、そして技術革新がもたらす社会変革――。こうした複雑な状況を理解し、未来を見通すための羅針盤となるのが、中野剛志氏の著書**『世界秩序が変わるとき 新自由主義からのゲームチェンジ (文春新書 1478)』です。本書は、長らく世界を支配してきた新自由主義**が終焉を迎え、新たな世界秩序へとゲームチェンジが起きている現状を、鋭い視点と深い洞察で分析しています。

新自由主義の光と影、そしてその終焉

1980年代以降、世界経済を牽引してきた新自由主義は、「小さな政府」「市場原理主義」「規制緩和」「グローバル化」を柱とし、経済成長と効率性を追求してきました。しかし、その一方で、格差の拡大、金融危機の頻発、環境問題の深刻化など、多くの負の側面も露呈してきました。

本書では、新自由主義がもたらした繁栄の裏側にある歪みを詳細に分析し、なぜ今、そのシステムが限界を迎えているのかを明確に提示します。単なる批判に終わらず、その構造的な問題点を歴史的経緯も踏まえて解説することで、読者は新自由主義が世界に与えた影響の大きさを再認識させられるでしょう。中野氏は、新自由主義がもたらした「豊かなのに満たされない」現代社会の病理を深く抉り出し、その終焉が不可避であると論じます。

「国家」の復権と新たな地政学の胎動

新自由主義の退潮と同時に、本書が強く訴えかけるのが**「国家」の復権**です。グローバル化によって存在感を希薄化させていた国家が、新型コロナウイルス感染症のパンデミックやサプライチェーン問題、そしてウクライナ戦争など、様々な危機の中で再びその重要性を増していると指摘します。

特に、アメリカと中国の対立に代表される地政学的競争の激化は、新自由主義的な経済合理性だけでは説明できない新たな国際関係の構築を促しています。経済安全保障の重要性、技術覇権を巡る争い、そして自国の利益を最優先する国家の動きは、これまでの「市場がすべてを解決する」という思想とは異なる、**「国家が主導する」**新たな秩序の萌芽を示唆しています。本書は、こうした動きを単なる一過性の現象として捉えるのではなく、新自由主義後の世界を形作る重要な要素として位置づけ、その意味するところを深く考察します。

日本が取るべき道:未来への戦略的思考

中野剛志氏の著作に共通して見られるのは、単なる現状分析に留まらず、日本がこの激動の時代をいかに生き抜くべきか、という問いへの強い意識です。本書でも、新自由主義からのゲームチェンジが日本にどのような影響をもたらすのか、そして日本が取るべき戦略は何かについて、具体的な提言がなされています。

例えば、これまで軽視されてきた産業政策の重要性、国内需要の掘り起こし、そして国民全体の生活水準向上への再注力など、経済政策のみならず、社会全体のあり方について踏み込んだ議論が展開されます。グローバル市場に安易に依存するのではなく、自国の強みを活かし、自律的な経済成長を目指すことの重要性が説かれており、読者は日本の未来を真剣に考えるきっかけを与えられるでしょう。

複雑な世界を読み解くための必読書

『世界秩序が変わるとき 新自由主義からのゲームチェンジ』は、国際政治、経済、社会、そして私たちの日常生活にまで影響を及ぼす大きな時代の転換期を、多角的な視点から解き明かす一冊です。難解な専門用語を避け、平易な言葉で語られているため、国際情勢や経済に詳しくない方でも、本書を通じて現代世界の構造的な変化を理解することができるでしょう。

新自由主義の功罪を深く知り、なぜ今、世界が新たな秩序へと向かっているのか。そして、その中で日本がどのような役割を果たすべきなのか。本書は、私たちが複雑な現代社会を読み解き、未来への戦略を立てる上で、欠かせない一冊となるはずです。

この激動の時代を「知る」ことから始めませんか?