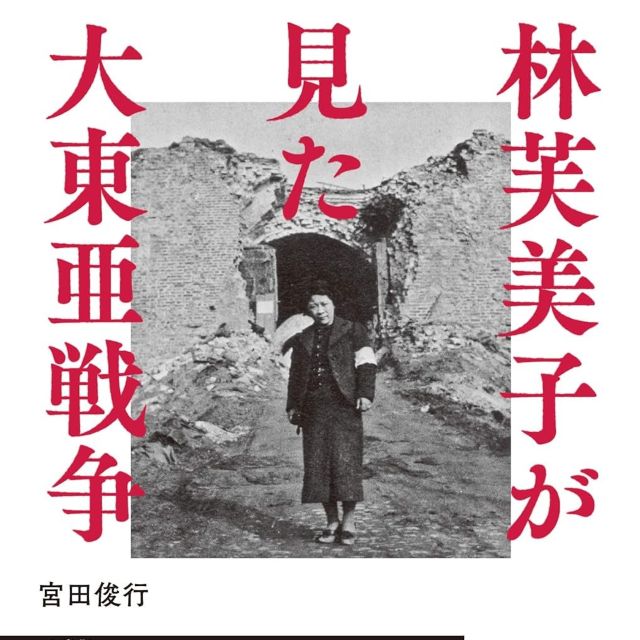

文豪の眼差しが捉えた戦争の真実:林芙美子の従軍記から「書かれなかったもの」の深層に迫る―『放浪記』の作家は、なぜ「南京大虐殺」を書かなかったのか、ないものを書くはずがない

『林芙美子が見た大東亜戦争』:従軍作家の視点から読み解く戦争の実相と「空白」の背景

文学史に名を刻む作家たちは、その時代を映し出す鏡でもあります。戦前・戦中の日本文学において、林芙美子は『放浪記』などで知られる不朽の存在です。しかし、彼女が戦時中、どのような眼差しで「大東亜戦争」を見ていたのか、そして、なぜ一部の歴史的出来事について沈黙を守ったのか、という問いは、これまで深く掘り下げられることがありませんでした。本書『林芙美子が見た大東亜戦争 ―『放浪記』の作家は、なぜ「南京大虐殺」を書かなかったのか』は、林芙美子の従軍記や関連資料を丹念に読み解くことで、その謎に迫り、作家の内面と時代の制約、そして戦争の実相を多角的に考察する一冊です。

従軍作家・林芙美子の足跡

林芙美子は、戦時中に日本政府や軍部の依頼を受け、複数の地域に従軍しました。本書では、彼女が訪れた中国大陸、東南アジア各地での見聞を記した従軍記、例えば「北岸部隊」や「馬来熱」などを詳細に分析しています。これらの作品からは、彼女が兵士たちの生活、現地の風土、そして戦争が人々に与える影響を、作家ならではの感性で捉えようとしていた姿勢がうかがえます。

単なるプロパガンダとしての記録に留まらず、彼女の作品には、従軍中に出会った人々の心情や、過酷な状況下での人間の営みに対する深い洞察が垣間見えます。林芙美子が得意とした、市井の人々の生活を丹念に描く視点は、戦場においても失われることはありませんでした。本書は、そうした彼女の描写を丁寧に紐解き、当時の従軍作家としての林芙美子の足跡を鮮やかに描き出しています。

「南京大虐殺」に触れなかった理由:検閲と作家の選択

本書のタイトルにもある「なぜ『南京大虐殺』を書かなかったのか」という問いは、本書の核心をなすものです。林芙美子は、従軍中に南京を訪れており、その時期は南京事件が発生した後とされています。しかし、彼女の従軍記には、直接的に「南京大虐殺」について言及した記述は見当たりません。

この「空白」に対し、本書は様々な角度から考察を深めています。当時の厳しい言論統制と検閲の存在は、作家が自由に戦争の真実を描くことを困難にしました。国家総動員体制下において、軍にとって不都合な事実は徹底的に伏せられ、都合の良い情報のみが流布されたのです。林芙美子もまた、そうした制約の中で活動せざるを得なかった作家の一人でした。

しかし、本書は単に検閲の問題に帰結させるだけでなく、作家自身の「選択」にも焦点を当てます。林芙美子は、戦争の現実をどのように受け止め、その中で何を書き、何を書かないことを選んだのか。彼女の従軍記に見られる「婉曲な表現」や「間接的な示唆」から、当時の作家が置かれていた状況と、その中で見出した表現の可能性を探求します。それは、単なる沈黙ではなく、あるいはその沈黙そのものが、戦争の異様さや不条理を告発する、林芙美子なりの抵抗であった可能性も示唆しています。

戦争文学、そして作家の倫理を問う

本書は、林芙美子の作品を通して、戦争文学とは何か、そして戦争という極限状況下で作家はどのような倫理的課題に直面するのか、という普遍的な問いを投げかけます。林芙美子の従軍記は、戦争の悲惨さや不条理を直接的に描くことを許されなかった時代において、作家がいかにして真実の一端を伝えようと奮闘したかを示す貴重な資料でもあります。

また、本書は、歴史を読み解く上で「書かれたもの」だけでなく、「書かれなかったもの」の背景にある力学や、個人の選択を考察することの重要性を示唆しています。歴史的事実の検証と、文学作品の緻密な読解を組み合わせることで、多層的な視点から戦争という複雑な現象を理解しようとする姿勢は、現代の私たちにとっても示唆に富むものです。

まとめ:林芙美子を通して、戦争の真実と人間のあり方を考える

『林芙美子が見た大東亜戦争』は、単なる林芙美子論に留まらず、戦時下の日本における言論空間のあり方、作家の使命と制約、そして歴史的事件と文学作品の関係性について深く考えさせる一冊です。林芙美子という一人の作家の眼差しを通して、私たちは大東亜戦争の知られざる側面と、その中で生きた人々の苦悩や選択に触れることができるでしょう。

文学、歴史、そして戦争というテーマに関心のあるすべての人に、ぜひ手に取っていただきたい、読み応えのある力作です。